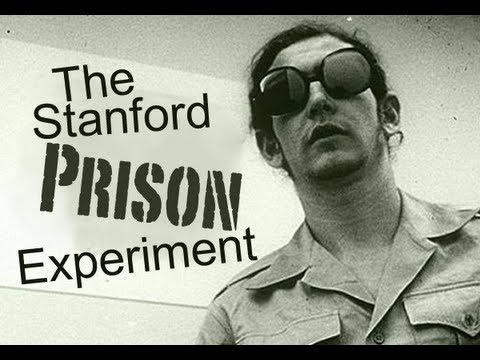

In occasione dell’uscita di un film sull’esperimento della Prigione di Standford è apparso sul The New Yorker un ottimo articolo di Maria Konnikova che consiglio di leggere. L’esperimento fu ideato nel 1971 dallo psicologo Philip Zimbardo per dimostrare come l’ambiente istituzionale – in questo caso la prigione – possa influenzare il comportamento delle persone trasformandone in senso negativo la loro personalità. La semplice attribuzione del ruolo di guardia o carcerato in un contesto ben definito qual è una prigione può trasformare sani e normali cittadini in cinici e aggressivi aguzzini o in vittime passive e sottomesse.

L’esperimento suscitò un notevole dibattito tra gli psicologi di tutto il mondo e fu ampiamente pubblicizzato dai media scatenandone numerose reazioni. Zimbardo raccontò la storia del suo disegno di ricerca in L’effetto Lucifero. Cattivi si diventa? che ebbe notevole successo e ancora oggi non smette di far riflettere. La sua ricerca può essere accostata ad una brillante serie di esperimenti e analisi teoriche di psicologia sociale degli Anni Sessanta, come gli studi sull’obbedienza di Milgram o le analisi sociologiche di Goffman.

L’articolo della Konnikova lo trovo interessante anche perché mette sotto la lente di ingrandimento certe ambiguità di fondo dell’esperimento di Zimbardo. Eccone un esempio:

“In una ricerca del 2007, gli psicologi Thomas Carnahan e Sam McFarland si chiesero se le sole parole [utilizzate per reclutare i partecipanti nell’esperimento di Zimbardo] potessero spiegare le drammatiche conseguenze della prigione di Standford. Così omisero le parole “vita da prigione” dall’annuncio originale “una ricerca di psicologia sulla vita da prigione”. […] Il gruppo che aveva letto l’annuncio originale secondo cui avrebbero partecipato ad una ricerca di psicologia sul carcere mostravano alti livelli di aggressività, autoritarismo, machiavellismo, narcisismo e di dominanza sociale, mentre avevano punteggi molto bassi nelle scale di empatia e altrusimo”.

La sola presentazione dell’informazione per reclutare i partecipanti all’esperimento era in grado di poter influenzare significativamente la selezione di specifici profili psicologici. Sorpreso? L’informazione non è mai neutra come ci spiega in un illuminante articolo Sam McNerney.

Non trascuriamo il fatto che la semplice assegnazione di un ruolo così scottante come “guardia” o “prigioniero” possa influire sul comportamento del soggetto sperimentale. Sì, in psicologia le variabili non sono neutre, sono “sporche” e fanno il doppio gioco: possono essere causa ed effetto e viceversa.

“[…], queste ricerche non ci suggeriscono che abbiamo un’innata propensione alla tirannia o al vittimismo. Ci dicono invece che il nostro comportamento è ampiamente coerente con le nostre aspettative preconcette. Ci comportiamo pensando che ci si aspetta quel tipo di comportamento […]. Ci dicono inoltre che ci comporteremmo secondo lo stereotipo della guardia spietata, ci sforziamo per corrispondere a quel ruolo. […] Ci dicono che non dovremmo mai perdere la speranza nella cosidetta mobilità sociale e ci comportiamo di conseguenza”.

Aggiungo un’ultima osservazione: uno psicologo autostoppista deve sempre stare attento alle insidie della replica di un esperimento. E’ una vera dannazione per ogni ricercatore dover affrontare gli effetti collaterali della “pubblicità” cui la ricerca è sottoposta, vedi l’esempio della prigione di Standford. Come poter replicare oggettivamente una ricerca facendo in modo che i partecipanti non sappiano dell’esperimento originale e non esserne indirettamente influenzati? Da una ricerca non scaturiscono mai certezze assolute come se fossero entità astratte estraibili dall’ambiente fisico, sociale e mentale.

Caro mio autostoppista, le verità in psicologia dovrebbero essere meno libere delle chiacchiere.

link all’articolo sul The New Yorker